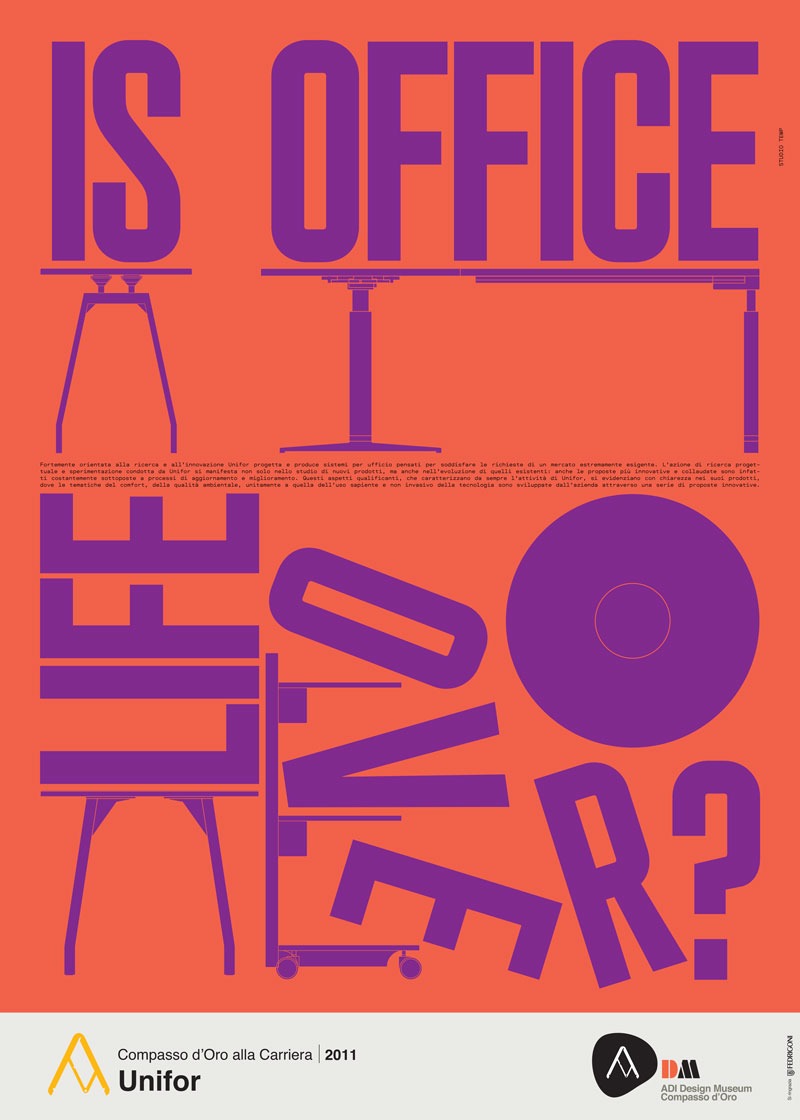

Fortemente orientata alla ricerca e all’innovazione Unifor progetta e produce sistemi per ufficio pensati per soddisfare le richieste di un mercato estremamente esigente. L’azione di ricerca progettuale e sperimentazione condotta da Unifor si manifesta non solo nello studio di nuovi prodotti, ma anche nell’evoluzione di quelli esistenti: anche le proposte più innovative e collaudate sono infatti costantemente sottoposte a processi di aggiornamento e miglioramento. Questi aspetti qualificanti, che caratterizzano da sempre l’attività di Unifor, si evidenziano con chiarezza nei suoi prodotti, dove le tematiche del comfort, della qualità ambientale, unitamente a quella dell’uso sapiente e non invasivo della tecnologia sono sviluppate dall’azienda attraverso una serie di proposte innovative. Specializzata nell’ambito dei grandi interventi con elevati livelli di complessità, Unifor ha consolidato un posizionamento stabile nel mercato, con una presenza prevalente a livello internazionale.