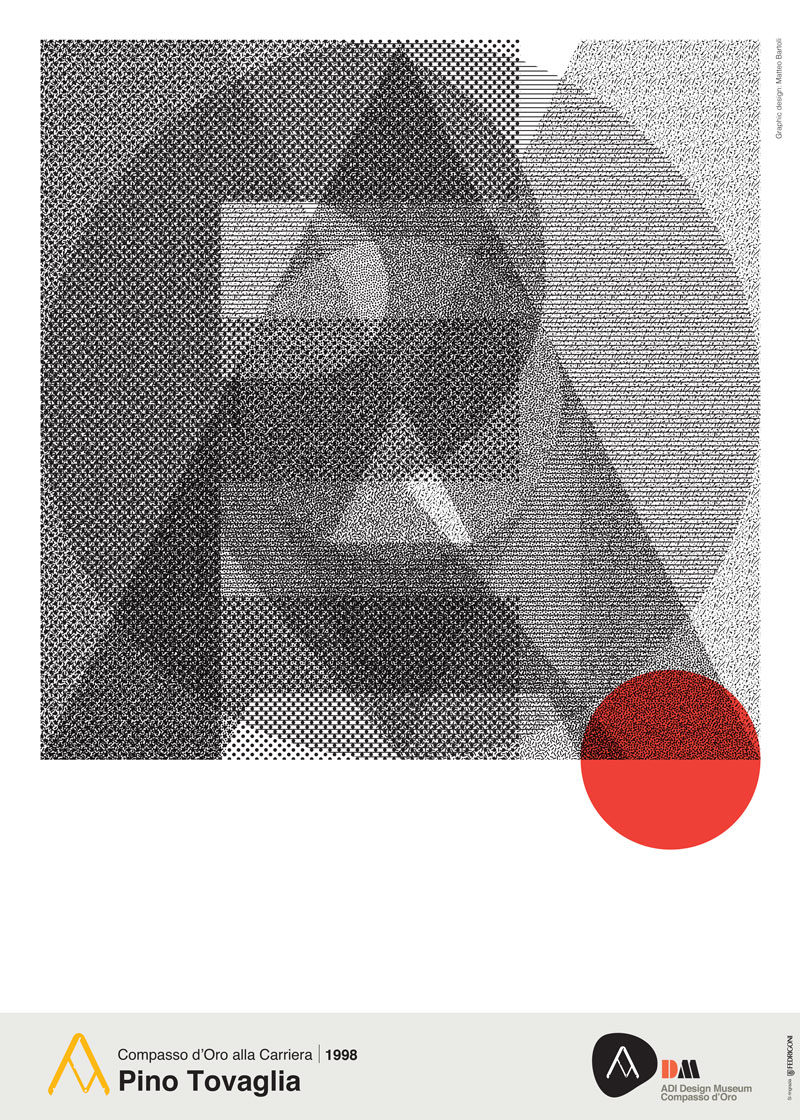

Dopo aver lavorato a cortometraggi sperimentali alla Pagot Film, dal 1947 al 1950 lavorò presso lo studio Ciuti e per Finmeccanica. Dal 1956 al 1965 fu socio dello studio CNPT con Confalonieri, Negri, Provinciali. Autore di campagne pubblicitarie (Alfa Romeo, FAI, Alitalia, Bassetti, Ottagono, Splugen) e del progetto grafico della rivista Stile Industria, lavorò nel campo dell’animazione con Bruno Bozzetto. Dal 1967 al 1970 art director di Pirelli, fu nel 1955 tra i fondatori dell’AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva.

MOTIVAZIONE

La ricerca visiva ed espressiva di Pino Tovaglia, prematuramente scomparso a 54 anni nel 1977, è stata tra quelle dominanti – eppure discretamente e quasi timidamente, come il suo autore – nel paesaggio culturale degli anni dello sviluppo nel dopoguerra; lasciando segni indelebili nella cultura grafica, non solo italiana.

Superando le distinzioni tra generi formali in base alle sole differenze tecniche – come nell’ormai famosa serie della Finmeccanica negli anni di Leonardo Sinisgalli in cui, per la prima volta, la fotografia al tratto e quella “bruciata” si integrano nel contesto grafico – Pino Tovaglia ha grandemente contribuito, nella pratica, all’affermarsi della tesi avversa a quei “generi letterari” che in quegli anni ostacolavano l’autenticità espressiva.

Autore di memorabili marchi – da quelli di Nebiolo ed “Ottagono” a quello della nuova Alfa Romeo – co-autore del marchio della Regione Lombardia, Pino Tovaglia sviluppò famose campagne pubblicitarie come quelle per la Pirelli degli anni di Arturo Castellani, per la Splugen degli anni di Aldo Bassetti, e per Total e Lanerossi; attività che gli valsero la Palma d’Oro della pubblicità. Fondatore e presidente dell’Art Director’s Club di Milano ed egli stesso art director di riviste come “Pirelli” e “RAI”, consulente de la Rinascente negli anni di Giovanni Bordoli, e di Italia Nostra, Mondadori, Flos, Einaudi, insegnò alla Scuola Superiore d’Arte del Castello, all’Umanitaria e a Urbino, avviando poi il corso di immagine coordinata presso la Scuola Politecnica di Design di Nino Di Salvatore già a Milano, contribuendo a formare un’intera generazione di grafici dal nuovo orientamento globalizzante.

Assertore del lavoro di équipe, ma autodidatta e ricercatore d’istinto e di ragionamento; libero e indipendente, logico e sottile, Pino Tovaglia ha saputo tradurre i grandi temi nell’esperienza del “quotidiano”; in un intento dal quale tuttora abbiamo, tutti, molto da apprendere.

È in primo luogo per questo che il Compasso d’Oro intende richiamarne la memoria.